過去近30年,中國的經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌與高速增長引起國際關(guān)注,并日益成為學(xué)術(shù)界爭論的焦點。許多政策分析者試圖根據(jù)中國經(jīng)驗來尋求具有創(chuàng)新性的發(fā)展思路和可行性的政策組合。其中一位研究者拉莫10年前就宣稱,“中國模式”已經(jīng)出現(xiàn)(Ramo, 2004)。據(jù)他所述,中國的成功是建立在一系列政策組合之上,包括強調(diào)研發(fā)、可持續(xù)發(fā)展和社會公平等,以及政府在協(xié)調(diào)國家內(nèi)部發(fā)展和參與全球化方面所扮演的積極角色。2005年世界銀行的一份報告也得出了相似的結(jié)論(World Bank, 2005)。雖然不太情愿,這份報告仍然承認了“華盛頓共識”的終結(jié)。該報告放棄了過去世行報告中有關(guān)“公認的最佳政策實踐和資源配置效率”的討論,轉(zhuǎn)而研究“增長戰(zhàn)略”問題,比如政府產(chǎn)業(yè)政策的作用等,并舉出了中國和其他高增長亞洲國家的例子。盡管所謂“北京共識”把中國的發(fā)展經(jīng)驗過度簡單化了(Huang, 2011),但這種討論提出了如下問題:中國過去的發(fā)展經(jīng)驗?zāi)懿荒苡靡粋€內(nèi)部邏輯一致的框架去理解?如果可以,什么是其主要支柱?政府積極干預(yù)是中國經(jīng)驗的重要部分嗎?它有沒有副作用?

本文提出,在過去的30年,中國一直沿襲一條類似、但又不完全等同于“東亞模式”的道路。一方面,政府都追求經(jīng)濟的增長,其中重要手段是抑制消費并刺激投資;為了彌補疲軟的國內(nèi)市場需求,又強力推動產(chǎn)品出口。在整個高增長時期,政府利用一系列的政策工具來影響和塑造增長環(huán)境,包括對特定產(chǎn)業(yè)進行支持、稅收返還、出口退稅、技術(shù)創(chuàng)新補貼和放寬外企的市場準入限制等等。無論東亞四小龍經(jīng)濟體,還是中國最近20年來的發(fā)展實踐,都具備上述特點。另一方面,“中國模式”和傳統(tǒng)“東亞模式”也存在重大區(qū)別,主要是中國地方政府對經(jīng)濟增長、投資,特別是出口導(dǎo)向型制造業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出超強的、甚至可以說是難以滿足的欲望。這種GDP競爭在1990年代上半期中央政府進行財政集權(quán)后得到進一步強化:為了GDP競爭、彰顯政績、增加收入,地方政府開始了對制造業(yè)投資激烈的競爭,這是因為制造業(yè)投資不僅帶來了增值稅, 而且還會產(chǎn)生對服務(wù)業(yè)發(fā)展的溢出效益并帶來營業(yè)稅、商住用地出讓金等收入。政府也運用各種政策工具極力建設(shè)親商的投資環(huán)境,造成了過度的制造業(yè)投資,并對土地利用、勞動力保護、社會發(fā)展和環(huán)境保護都帶來了嚴重的不利后果。當中國邁入中等收入門檻之后,前階段的發(fā)展路徑,尤其是促成地方政府的GDP競爭的機制體制和相關(guān)政策必須盡快加以轉(zhuǎn)變,以利于發(fā)揮市場在全社會配置資源的決定性作用,建立統(tǒng)一的社會主義市場經(jīng)濟。

一、中國發(fā)展方式與東亞模式的相似之處

分析20世紀后期中國的經(jīng)濟增長,不應(yīng)與其發(fā)展所處的區(qū)域背景相脫離。二戰(zhàn)后,東亞見證了現(xiàn)代史上成功的發(fā)展神話。在經(jīng)過三十多年的穩(wěn)定增長后,日本、韓國、新加坡和臺灣、香港地區(qū)通過學(xué)習(xí)、利用先進技術(shù),從原來次要經(jīng)濟體一躍變?yōu)槿蚬I(yè)生產(chǎn)的發(fā)動機。20世紀80年代晚期和90年代早期,一些學(xué)者開始發(fā)表為東亞發(fā)展型國家叫好的論述,公開支持政府干預(yù)經(jīng)濟的作用(Haggard, 1990; Evans, 1987)。同時,隨著美國取得冷戰(zhàn)勝利,以里根主義和撒切爾主義為基礎(chǔ)的新自由主義經(jīng)濟政策也取得了巨大成功,所謂“華盛頓共識”逐漸被接受。為此學(xué)者們針對東亞奇跡開始了不休的爭論。盡管對政府干預(yù)的影響好壞仍存在分歧,但所有人都認為東亞經(jīng)濟體采取了一種非傳統(tǒng)的發(fā)展模式(Krugman, 1994;),而中國改革后的高速發(fā)展,也是對“東亞發(fā)展模式”的一種積極模仿。東亞模式與中國模式的相似之處表現(xiàn)得非常明顯。

第一,以增長為目標的行政體制

一些研究“東亞模式”的國際學(xué)者認為,盡管韓國、臺灣地區(qū)現(xiàn)在已被認為是較為成熟的民主體制,但二者在20世紀70年代和80年代經(jīng)歷高增長時,仍處于軍事獨裁體制之下(Haggard, 1990)。日本當時名義上是一個民主體制,實際上卻掌握在一個受到較少約束、具有高度自主性的官僚集團手上。雖然政治集權(quán)經(jīng)常會導(dǎo)致統(tǒng)治者為獲取個人利益而濫用權(quán)力,但這些東亞經(jīng)濟體的領(lǐng)導(dǎo)者幾乎都一心一意地專注于國家經(jīng)濟的發(fā)展。這種“東亞例外論”也許應(yīng)歸因于在二戰(zhàn)之后東亞地區(qū)面臨的獨特的安全環(huán)境。在冷戰(zhàn)期間,兩次代價昂貴的戰(zhàn)爭曾在東亞展開。促進經(jīng)濟增長不僅有助于鞏固這些經(jīng)濟體的軍事力量,而且也可以在民眾心中提升政權(quán)的合法性。在20世紀70年代后期,中國也發(fā)現(xiàn)自己處于類似情況之中:當時兩個超級大國之間的關(guān)系趨于和緩,鄧小平意識到中國已經(jīng)遠遠落后于世界的發(fā)展。他告誡,如果不推動改革,執(zhí)政黨就會存在合法性危機,并公開提出到20世紀末國民收入翻兩番的目標。鄧小平把經(jīng)濟建設(shè)提上黨的最高日程,同時推出了改革和增長相結(jié)合的政策組合(Shirk, 1993)。這種政府對經(jīng)濟增長的高度專注持續(xù)至今。

第二,投資和出口推動的增長

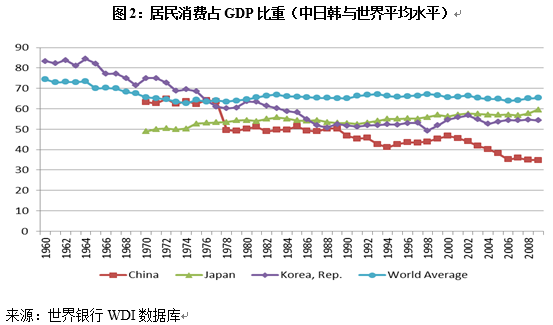

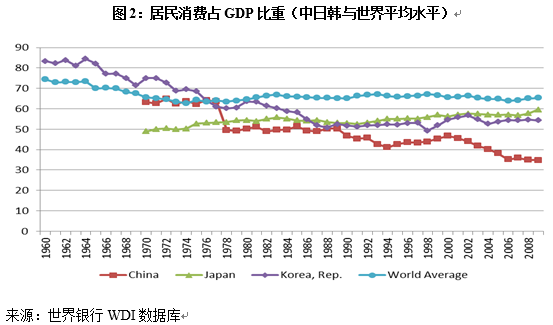

研究“東亞模式”的一些國外學(xué)者認為,集權(quán)政府的優(yōu)勢在于它有能力調(diào)動眾多資源為經(jīng)濟增長服務(wù)。如果政府領(lǐng)導(dǎo)人不受選舉約束,他們就能夠通過抑制消費的方式將資源更多轉(zhuǎn)向投資。在20世紀60年代至70年代之間,日本的投資占GDP的比重為30-40%,到70年代中期,該比例才下滑到30%以下(圖1)。當韓國經(jīng)濟開始起飛時,其投資占GDP的比例迅速地上升至30%,到80年代末,差不多接近40%,并一直保持到1997年亞洲金融危機的爆發(fā)之前。在高增長時,日本和韓國的投資占各自GDP的比重都顯著高于大約20%的世界平均水平。

即使以東亞高水平的投資比例來衡量,中國經(jīng)濟增長對投資依賴也是超高的。20世紀80年代,中國資本形成占GDP比重已經(jīng)升至31%,90年代和21世紀頭10年,這個比例分別又增加到34%和50%,尤其是在全球金融危機爆發(fā)之后,資本形成對經(jīng)濟的貢獻處在較高水平。與此同時,居民消費卻被抑制。如圖2所示,近年來日本居民消費占比與世界平均水平的差距有所縮小,但仍然持續(xù)低于世界平均水平之下。在20世紀70年代后期和80年代前期,韓國和中國的居民消費水平都處于世界平均水平之下。但韓國的居民消費一直保持在GDP比重的50%左右,中國的居民消費占GDP的比例卻從20世紀90年代的45.9%多不斷下降到21世紀前十年的39.7%。為了彌補國內(nèi)疲軟的需求,這些東亞經(jīng)濟體都向國際市場出口大量的商品。1980年,中國出口才占到GDP比重的10%,該數(shù)據(jù)到2006年已升至39%。投資和出口抑制了國內(nèi)消費,這已成為中國經(jīng)濟增長的主要特點。

過度依賴出口的局面增加了中國面臨外部沖擊時的脆弱性。2013年中國繼續(xù)保持雙順差局面,全年經(jīng)常項目順差1886億美元,資本和金融項目順差2427億美元,國際儲備資產(chǎn)增加4314億美元。至2013年底,中國外匯儲備達到3.82萬億美元 (國家統(tǒng)計局,2014), 而美國量化寬松以及債務(wù)危機,美元近年來不斷貶值,使中國的外匯儲備面臨巨大的風(fēng)險。在現(xiàn)實的情況下,中國的巨額外匯儲備已經(jīng)成為美國人的“人質(zhì)”,中國已經(jīng)落入了“美元陷阱”,而且進退兩難(余永定,2010)。

最后還有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡。地方追求GDP增長,捷徑就是投資重化工業(yè),形成制造業(yè)發(fā)展過快,而服務(wù)業(yè)比重過低。現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的醫(yī)療、教育、金融、保險、交通、通訊等行業(yè),有的是政府壟斷,有的是過度行政管制,造成供給不足,第三產(chǎn)業(yè)比重長期徘徊在40%左右。

第三,過度親商與忽視勞工權(quán)益

一些研究“東亞模式”的國外學(xué)者認為,正是由于政府有能力抑制工會,才使得“東亞模式”變得可行。在冷戰(zhàn)期間,日本、韓國和臺灣對工會組織施加了嚴格的限制,同時,有的經(jīng)濟體甚至還宣布過勞工組織是非法組織(Haggard, 1990)。這類親商政策的結(jié)果是工人進行集體談判的權(quán)利受到嚴重約束,但卻給本國企業(yè)在國際市場上競爭帶來了低勞動力成本優(yōu)勢。由于擁有廉價的熟練勞動力,這些經(jīng)濟體掌控了世界出口市場上勞動密集型產(chǎn)品的大量份額(Deyo, 1987)。當這些經(jīng)濟體進入更高的發(fā)展階段后,企業(yè)又運用積累的資本進入了資本密集型和技術(shù)密集型部門。抑制勞工的另外一個結(jié)果,是左派政黨沒有能力獲得政治權(quán)力并促進福利再分配。這種所謂的儒家式的福利國家使企業(yè)減輕了許多所謂的“浪費性”支出)。

一些國外學(xué)者認為,與其他東亞經(jīng)濟體相比,中國勞工的權(quán)利更加有限,并且在集體談判上缺乏討價還價的力量 Chan, 2001)。在20世紀80年代早期,中國的改革提高了勞動報酬在GDP中所占的份額,但從1990年以來這個比例就開始逐漸下降,而且下降趨勢在2000年以后進一步加快,在8年的時間里下降超過了10%。同期,政府在教育、衛(wèi)生、養(yǎng)老金和失業(yè)津貼上的支出也在下降(Solinger, 2005)。特別是隨著20世紀90年代中后期大規(guī)模的國有企業(yè)改制,企業(yè)員工權(quán)利日益縮減。

第四,政府的“援助之手”

除了為投資創(chuàng)造有利環(huán)境外,東亞發(fā)展型經(jīng)濟體的政府也毫不猶豫地直接引導(dǎo)投資,并對企業(yè)進行微觀管理。一些學(xué)者爭論說,政府通過扭曲市場環(huán)境可以獲得國際貿(mào)易中的動態(tài)比較優(yōu)勢、獲取技術(shù)訣竅,并讓經(jīng)濟長期獲益。日本、韓國和臺灣制定了經(jīng)濟優(yōu)先發(fā)展目標,并鎖定了一些特定的產(chǎn)業(yè)。為了給企業(yè)提供激勵,政府采用了包括稅收減免、出口退稅、對外企進行市場限制等政策工具。政府還同時壟斷或干預(yù)金融體系,向那些符合政府發(fā)展策略的企業(yè)提供廉價貸款。

中國也不例外,首先在經(jīng)濟特區(qū)進行了產(chǎn)業(yè)政策的實踐。通過免稅和出口配額政策,中國成功地吸引了一批制造業(yè)企業(yè)來華辦廠。在1990年代早期,中國仿效亞洲其他國家和地區(qū)的成功經(jīng)驗,發(fā)布了一系列的產(chǎn)業(yè)政策。例如,中國1994年首次發(fā)布了汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。為使中國成為一個有自主設(shè)計能力和品牌的主要汽車生產(chǎn)國,中國政府為國內(nèi)三大和三小汽車制造商提供明確支持。除了汽車進口關(guān)稅壁壘外,外國汽車生產(chǎn)商要想在本地經(jīng)營,必須同意在中國國內(nèi)生產(chǎn)一定比例的汽車零配件,并轉(zhuǎn)讓相應(yīng)技術(shù)。為適應(yīng)WTO規(guī)則,中國2004年調(diào)整了汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。關(guān)稅、進口許可證和技術(shù)轉(zhuǎn)移要求逐漸被取消,但政府還是增加了對本國廠商的補貼,并持續(xù)對外國汽車制造商通過非正式渠道施加影響。2006年,中國本土的汽車制造商在國內(nèi)市場的份額超過了日本、歐洲、美國和韓國的廠商,其部分原因就是這些政策支持。依靠類似的戰(zhàn)略,中國已經(jīng)在如半導(dǎo)體、電訊、飛機、計算機和高鐵技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)部門取得了顯著的技術(shù)進步和更高的市場份額.

二、中國發(fā)展方式的獨特性

中國并不僅僅是日本、韓國等經(jīng)濟體發(fā)展經(jīng)驗的簡單擴大版本。早期的數(shù)字顯示,即使以東亞發(fā)展模式中各經(jīng)濟體的平均水平來看,中國從20世紀90年代中期開始的投資依賴和消費抑制也是相當極端的。之所以出現(xiàn)這種情況,是因為中國地方政府之間進行了非常激烈的制造業(yè)投資競爭。導(dǎo)致90年代中期之后地方大規(guī)模招商引資競爭并與銀行、房地產(chǎn)商共建“經(jīng)濟增長聯(lián)盟”格局的出現(xiàn),主要是以下制度性因素:

第一,財稅改革與政府收入需求

從20世紀80年代開始,政府預(yù)算收入占GDP比重就趨于下降,從1978年的31%到下降到1992年的12%。更令人不安的趨勢,是中央政府收入占總收入的份額不斷下降。1984年,超過40%的政府收入流入了中央財政,但這個比例到1993年減少到22%。這不是當年中央政府推動“財政承包制”希望得到的結(jié)果。1984年后的“財政承包制”,允諾地方政府在上交給中央財政一個固定收入后,保留剩余收入的大部分(Montinola, Qian and Weingast, 1995; Oi, 1992)。盡管這種制度的設(shè)計是為了激勵地方,而且還允許中央不斷調(diào)整固定上繳的數(shù)額,但由于地方政府得到了超出固定上繳部分外的收入中的更大份額,而且地方政府也不斷將地方國有、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的收入轉(zhuǎn)到與這些企業(yè)相聯(lián)系的預(yù)算外賬戶,結(jié)果是中央在整個政府預(yù)算中的比重隨經(jīng)濟增長迅速下降了。

出于對中央財政能力的擔憂,1994年中央政府對稅收制度進行了大幅度調(diào)整。具有普適規(guī)則的分稅制代替了按照(各級政府)所有制確定、可談判的利稅上繳體制(Shirk, 1993)。中央政府獨享消費稅和關(guān)稅,而營業(yè)稅和所得稅歸地方政府所有。對于增值稅這個最大的稅種,中央拿走75%的份額.。

分稅制改革基本上重新集中了預(yù)算內(nèi)收入,并使中央可以對地方支出行為進行更加直接的控制。分稅制在集中收入方面的效果非常明顯: 1994年,中央政府在預(yù)算內(nèi)財政收入中的比例上升至56%。分稅制改革后,收入所得稅作為地方主要稅種迅速增加,中央政府進一步調(diào)整了規(guī)則,2002年拿走了所得稅的50%, 2003年更將這一比例提高到60%。 分稅制修復(fù)了舊體制下存在的許多漏洞。作為一種流轉(zhuǎn)稅,增值稅很難逃避,同時還能有效防止地方政府和國有企業(yè)合謀并進行會計操作。此外,獨立國稅系統(tǒng)的建立也確保了稅收收繳。過去,稅務(wù)系統(tǒng)隸屬于地方政府,而且有著很強的動機與地方官員合謀減少稅收,即所謂的“把肉爛在鍋里”。而分稅制后新成立的國稅系統(tǒng)由中央直接管理,工資與辦公經(jīng)費都來自于中央財政。國稅局負責征收增值稅, 然后再給地方屬于地方分成的那部分.

但分稅制改革在集中收入的同時,并沒有調(diào)整中央和地方之間的支出責任,這就進一步增加了地方的財政壓力。作為單一制的國家, 中央政府可以給地方政府增加任務(wù),如教育、衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施等,并希望地方政府買單。正如后面我們將會討論到的,20世紀90年代中后期許多地方政府對自己所有的中、小型國有企業(yè)實施了破產(chǎn)或重組,而地方政府承擔了提前退休的員工和下崗職工的社會保障支出(Tsui and Wang, 2004; Tao et al, 2010)。

20世紀90年代中期的分稅制改革給地方政府造成了巨大的財政壓力,逼迫后者不得不努力擴大收入來源。其最佳策略就是促進本地經(jīng)濟發(fā)展,以此增加獨享的營業(yè)稅和收入所得稅。地方政府盡管只分到增值稅的25%,但增值稅卻構(gòu)成了全部政府預(yù)算收入中的很大一部分(在1995-1999年之間大約是40%),因此地方政府仍有很強的內(nèi)在動力鼓勵制造業(yè)發(fā)展。除了預(yù)算收入,地方政府還渴望開辟預(yù)算外收入新來源,如土地出讓金。

第二,地方國有企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)重組破產(chǎn)與區(qū)域間招商引資競爭

如果說增加中央政府對稅收的“垂直競爭”加劇了地方官員的財政壓力,那么90年代中期后區(qū)域間的“水平競爭”進一步強化了這種壓力。Montinola, Qian and Weingast (1995)認為,資本的流動性促使了地方政府保護產(chǎn)權(quán),因此可以解釋20世紀80年代中國經(jīng)濟的高速增長。雖然這種分析在邏輯上有一定道理,但事實上直到90年代中期中國才開始大規(guī)模出現(xiàn)跨區(qū)域的資本流動和激烈的投資競爭 (Tao et al, 2010)。 1992年鄧小平南巡講話后,市場才開始成為分配資源的主要機制,對私營企業(yè)的歧視才開始逐漸減少。20世紀90年代中期之后,隨著全國市場逐步一體化,資本、勞動力、原材料和產(chǎn)品才逐漸開始在全國范圍內(nèi)比較自由地流動。

在20世紀80年代的財政承包制下,地方政府自然會偏愛地方所有的國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。當時中國尚未引進現(xiàn)代的稅收制度,所以地方國有企業(yè)上交的稅收和利潤構(gòu)成了地方政府的主要收入來源。如前所述,作為本地國有企業(yè)的所有者,地方政府往往與企業(yè)經(jīng)理合謀把預(yù)算內(nèi)資金轉(zhuǎn)移到預(yù)算外,以減少中央共同分享這些收入。地方政府在80年代不斷發(fā)展本地國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),當時有兩個因素直接促進了那一輪的地方GDP競爭:從需求面看,計劃經(jīng)濟體制下消費被抑制,消費品投資與生產(chǎn)不足,因此市場上存在巨大的發(fā)展空間,地方政府只要能夠把企業(yè)建起來,就可以獲得盈利(Naughton, 1996);從供給面看,地方政府和銀行之間存在著緊密聯(lián)系,地方能夠為本地國有、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)配給的貸款也提供了隱性擔保。地方政府利用充足的勞動力資源,建立了大量的中小企業(yè),這些企業(yè)所涉及的行業(yè)包括磚廠、自行車廠、服裝廠,家用電器廠,家具廠,啤酒廠和許多其他消費品和一些生產(chǎn)資料部門。

某種程度上說,地方政府最后成為自己80年代大辦本地國有與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的犧牲者。雖然中國當時對消費品有著很大需求,但百姓的收入終究較低,地方政府在消費品部門的過度投資最后帶來了產(chǎn)能過剩。地方政府對此的反應(yīng),是進行貿(mào)易保護主義和限制其他地區(qū)產(chǎn)品的進入。惡性循環(huán)接踵而至,狹小的市場迫使越來越多的企業(yè)陷入虧損。在上世紀90年代早期,兩方面的制度性變化降低地方政府對本地國有、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的偏愛。除了前面提到的分稅制改革外,1993年的金融改革也加強了銀行體系的監(jiān)管,限制了地方政府對銀行信貸決策的干預(yù)。地方政府開始悄悄地對本地中小型國有企業(yè)民營化。甚至早在1998年中央政府同意大規(guī)模民營化之前,一些省份超過70%的小型國有企業(yè)已經(jīng)民營化或者關(guān)門倒閉(Yang, 1997)。當新世紀來臨時,大部分地方國有企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)已經(jīng)完成了改制。這些變化導(dǎo)致地方政府從企業(yè)所有者變成更為單純的企業(yè)征稅者。

這種政府角色的重新定位對地方政府行為產(chǎn)生了極大的影響。作為企業(yè)所有者,地方官員有著很強的動機照顧自己的“孩子”并確保他們繼續(xù)存活。而作為征稅者,地方政府則必須為所有的潛在納稅者提供公共服務(wù)。除了更有效率的民營企業(yè)開始增加,外資企業(yè)在90年代后半期也開始大量進入中國。與國企和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)不同,這些企業(yè)具有更大的流動性,且對地方的優(yōu)惠政策也更敏感。如果其他地區(qū)能提供更有利稅收、土地優(yōu)惠,以及更好的基礎(chǔ)設(shè)施,這些企業(yè)就會離開。外資及民企大規(guī)模出現(xiàn),使地方政府在當時的經(jīng)濟社會背景下不得不進行非常激烈的招商引資競爭來擴大稅基。

第三,制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)間聯(lián)系和溢出效應(yīng)

制造業(yè)能夠為地方政府直接帶來兩種稅收,增值稅和企業(yè)所得稅。基本上,地方政府可以獲得25%的增值稅和全部企業(yè)所得稅(2002年、2003年后企業(yè)所得稅地方比例分別下降到50% 和40%)。為了招商引資,地方政府大規(guī)模投資于基礎(chǔ)設(shè)施,包括土地、道路、水、電力等。上世紀90年代中后期開始,地方政府在企業(yè)所得稅方面給予兩免三減半的優(yōu)惠。在一些較發(fā)達的縣市,大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)都設(shè)有“開發(fā)區(qū)”或所謂的“城鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)”。為吸引工業(yè)投資者,這些開發(fā)區(qū)一方面事先進行“三通一平” 等配套基礎(chǔ)設(shè)施投資,另一方面制定各種優(yōu)惠政策招商引資。在2003年前后的一波開發(fā)區(qū)熱潮中,各地制定的招商引資政策幾乎毫無例外地設(shè)置了用地優(yōu)惠政策,包括以低價協(xié)議出讓工業(yè)用地,按投資額度返還部分出讓金等。經(jīng)常出現(xiàn)的情況是,基礎(chǔ)設(shè)施完備的工業(yè)用地僅以名義價格、甚至 “零地價”出讓給投資者。由于地方政府需要事先付出土地征收成本、基礎(chǔ)設(shè)施配套成本,因此出讓工業(yè)用地往往意味著地方政府從土地征收到招商入門這個過程中在財政上實際上是凈損失的。根據(jù)審計署(2012)的數(shù)據(jù),2012年4個省和17個省會城市本級政府負償還責任的債務(wù)余額中,有55%承諾以土地收入償還,但這些地方2012年需還本付息額已達其可支配土地收入的1.25倍。

要理解地方政府的行為,還需要多問兩個問題:為什么地方政府在制造業(yè)的招商引資上如此不遺余力?如果通過低地價與稅收優(yōu)惠來招商引資無法在短期甚至中期賺錢,地方政府為什么還要這樣做?這兩個問題都可以通過考察不同產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)系,特別是制造業(yè)對服務(wù)業(yè)的外溢效應(yīng)來回答。

為使分析簡化一點,假定所有地區(qū)有兩個行業(yè):制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。制造業(yè)企業(yè)能夠帶來穩(wěn)定的增值稅和企業(yè)所得稅。而更吸引地方政府的是這些制造業(yè)企業(yè)所產(chǎn)生的對服務(wù)業(yè)的溢出效應(yīng)。一旦制造業(yè)工廠開始生產(chǎn),就可以增加就業(yè)和稅收收入,而這會帶動對本地服務(wù)業(yè)的需求,從而推動服務(wù)業(yè)部門的發(fā)展,并給本地帶來營業(yè)稅和高額的商住用地出讓金收入 (Tao et al, 2010)。在目前稅制下,這兩項都是地方政府獨有的收入。因此,地方政府在工業(yè)用地出讓上的盤算,是只要吸引到投資后直接帶來的未來增值稅流貼現(xiàn)值和其對本地服務(wù)行業(yè)推動后間接帶來的營業(yè)稅收入流貼現(xiàn)值,再加上土地出讓金的收入能超過地方政府的土地征收和建設(shè)成本,那么就值得低價出讓工業(yè)用地。

與低價出讓制造業(yè)用地不同,在商住用地出讓上地方政府往往采取高價策略。很多地方政府成立土地儲備中心,壟斷城市土地一級市場,通過限制商住用地的供應(yīng)并以“招拍掛”的競爭性方式追求土地出讓金收入最大化。之所以如此,是因為制造業(yè)部門與服務(wù)業(yè)部門有不同的特點。制造業(yè)部門,特別是那些中國具有比較優(yōu)勢的中、低端制造業(yè)部門,有一個重要特點是缺乏區(qū)位特質(zhì)性( location non-specificity)。換句話說,大部分制造業(yè)企業(yè)并不是為本地消費者進行生產(chǎn),他們往往是為其他地區(qū)乃至其他國家消費者生產(chǎn)。在國內(nèi)各地區(qū)乃至全球爭奪制造業(yè)生產(chǎn)投資的激烈競爭下,這些企業(yè)對生產(chǎn)成本非常敏感,而且也比較容易進行生產(chǎn)區(qū)位的調(diào)整。面對制造業(yè)部門較高的流動性,處于強大競爭壓力下的地方政府不得不提供包括廉價土地、補貼性基礎(chǔ)設(shè)施、以及企業(yè)所得稅減免、放松的環(huán)境政策和降低勞工保護標準在內(nèi)的優(yōu)惠政策包。地方政府往往并不預(yù)期工業(yè)用地出讓能夠給地方政府帶來凈收入,甚至可以接受短期財政上的凈損失。與制造業(yè)不同,大部分服務(wù)業(yè)部門提供的是本地居民消費的服務(wù),這些屬于非貿(mào)易品(non-tradable goods)服務(wù)必須在本地被提供和消費。而由于中國地方政府基本壟斷了本地商住用地一級市場,從而在提供商住用地上有很強的談判能力。結(jié)果是雖然工業(yè)用地由于各地投資競爭而形成“全國性買方市場”,但在商住用地方面形成了眾多“局域性賣方市場”。地方政府完全可以通過“招拍掛”方式高價出讓土地,并將這種高地價轉(zhuǎn)嫁給本地服務(wù)業(yè)的消費者。所以,自然會觀察到地方政府通過設(shè)立“土地儲備中心”來調(diào)節(jié)和控制商住用地的供地規(guī)模,提高其商住用地的土地出讓金收入。實際上,為了彌補工業(yè)用地帶來的虧空,一些地方政府不得不通過商住用地收入進行橫向補貼。

第四,獨特的土地管理制度

特別需要指出,中國獨特的土地管理制度使得土地成為實現(xiàn)制造業(yè)與服務(wù)業(yè)聯(lián)系以及產(chǎn)業(yè)間溢出效應(yīng)的的完美媒介。中國城市土地屬于國家所有,農(nóng)村土地歸村集體所有。城市擴張和工業(yè)園區(qū)建設(shè)所需的土地絕大多數(shù)來自農(nóng)村集體,這些土地必須通過政府征地后,才能進行開發(fā)和出讓。2004年《憲法》修正案規(guī)定國家出于公共利益需要可依照法律對土地實行征收、征用并給予補償。然而憲法及《土地管理法》等相關(guān)法律法規(guī)對“公共利益”的確切內(nèi)涵卻始終缺乏明確界定。實際操作中出現(xiàn)的情況,往往是除城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要向農(nóng)村集體組織征地外,絕大部分的非公益類型用地需求,包括工業(yè)、商住房地產(chǎn)開發(fā)用地等,都通過集體土地征收來滿足。上述制度意味著,地方政府在城市土地一級市場上有壟斷地位,同時政府對農(nóng)村農(nóng)用土地轉(zhuǎn)為非農(nóng)用途以及農(nóng)村建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)都實施了嚴格控制。由于集體土地農(nóng)轉(zhuǎn)用一般都要政府先征再用而且補償標準與方式主要由政府制定,因此,不論農(nóng)村土地的所有者(村集體)、還是使用者(個體農(nóng)戶),在關(guān)于土地征收價格和補償?shù)恼勁兄卸继幱谑秩鮿莸牡匚?

實際上,這種地方性的土地壟斷供應(yīng)使地方政府能夠使用土地作為經(jīng)濟發(fā)展的杠桿,并歧視特定類型的土地使用者。研究發(fā)現(xiàn), 地方政府有意限制轄區(qū)內(nèi)商住用地規(guī)模,這樣可以抬高商住用地出讓金,(Tao et al, 2010)。而商業(yè)、住宅業(yè)用地者則別無選擇,只能向地方政府支付很高的土地出讓金,并將成本轉(zhuǎn)移給了作為商住業(yè)消費者的本地居民。以省級數(shù)據(jù)來看,土地出讓金達到了省預(yù)算內(nèi)收入的的50%。在一些地區(qū),這個比例竟高達170%。正是這些預(yù)算外收入,使地方政府有能力在制造業(yè)招商引資過程中提供一籃子刺激性補貼,包括廉價的土地和稅收減免進行競爭。90年代以來,中國的投資比例攀升到非常高的水平,這正是地方政府為吸引制造業(yè)建造更多工業(yè)園區(qū)的結(jié)果。 2003年7月全國各類開發(fā)區(qū)清理整頓結(jié)果顯示,全國各類開發(fā)區(qū)達到6866個,規(guī)劃面積3.86萬平方公里,這些開發(fā)區(qū)到2006年底被中央核減至1568個,規(guī)劃面積壓縮至9949平方公里。事實上,這些被核減掉的開發(fā)區(qū)大多數(shù)只是摘掉了“開發(fā)區(qū)”名稱而已,多數(shù)轉(zhuǎn)變成所謂的“城鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)”或“城鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)”,原有的開發(fā)區(qū)功能幾乎沒有改變。考慮到中國只有2862個縣級行政單位,這個數(shù)字意味著平均每個縣級行政單位至少有兩個開發(fā)區(qū)

以上分析說明,以分稅制為代表的財政集權(quán)、地方國有企業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改制后的資本流動性、制造業(yè)對服務(wù)業(yè)的溢出效應(yīng)以及獨特的土地管理制度等機制共同起作用,造就了中國自上世紀90年代中期以來地方政府發(fā)展經(jīng)濟的強大動力。但由此而產(chǎn)生的負面經(jīng)濟社會效應(yīng),也到了必須根本轉(zhuǎn)變的階段。

三、地方政府GDP競爭的負面影響

在從計劃經(jīng)濟漸進地轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟的過程中,政府和市場的邊界需要逐步加以劃清。但是,在中國經(jīng)濟高速增長的背景下,中國經(jīng)濟發(fā)展模式中存在的政府與市場邊界不清晰的問題反而被掩蓋了。由于在改革過程中,中央政府相對放權(quán),地方政府權(quán)限擴大,加之各種制度因素的影響,形成了中國地方政府過度追求GDP增長、地方政府“公司化”的傾向,加劇了資源配置的扭曲程度。然而,一些學(xué)者卻認為,這種“地方競爭”的格局恰恰是中國經(jīng)濟高速增長的動因之一,是“中國模式”中的獨特經(jīng)驗。繼美國學(xué)者拉莫之后,香港的張五常提出中國經(jīng)濟高速增長的密碼在于“縣域競爭”(張五常,2009),上海的史正富在《超常增長》一書中更是認為,地方政府已經(jīng)成為參與市場競爭的三大市場主體。“在中國,尤其是市縣兩級政府,長期在經(jīng)濟發(fā)展的第一線競爭拼搏,已經(jīng)成長為與企業(yè)界共生互動的有生力量,成為中國經(jīng)濟社會發(fā)展的發(fā)動機之一”(史正富,2013)。對《超常增長》一書國內(nèi)一些著名經(jīng)濟學(xué)家認為是中國經(jīng)濟理論的創(chuàng)新(林毅夫等,2013)。

我們認為,地方政府的GDP競爭曾經(jīng)極大地調(diào)動了地方政府的積極性,為中國經(jīng)濟高速發(fā)展做出了歷史性的貢獻。但這一地方競爭的模式也極大地扭曲了市場配置機制,付出了過高的資源、環(huán)境成本,同時壓低了勞動力成本,降低了國民福利,還提供了巨大的權(quán)錢交易空間,造成了嚴重的腐敗問題。

第一,地方政府競爭割裂了全國統(tǒng)一市場

地方政府參與市場活動不可能和企業(yè)一樣遵循公平競爭的原則,由于手握行政大權(quán),同時單一追求GDP增長,導(dǎo)致眾多地方政府打著“促進本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展”的旗號,使用行政手段干預(yù)市場公平競爭,對本地區(qū)的企業(yè)及其產(chǎn)品采取保護措施,或是實行優(yōu)惠政策,抵制外地產(chǎn)品進入,嚴重影響產(chǎn)品和要素的合理流通。在一些地方保護主義泛濫的地市,公安、工商、稅務(wù)、防疫、技術(shù)監(jiān)督等部門,甚至紀檢監(jiān)察部門都為外地產(chǎn)品的進入設(shè)置障礙,動用一切力量保護本地企業(yè),宣傳消費本地產(chǎn)品是“愛縣”、“愛市”,而消費外地產(chǎn)品是違法行為,直接損害到消費者的利益(陳東琪等,2002)。在本地企業(yè)和外地企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟糾紛的時候,地方法院公然偏袒本地企業(yè)。這些現(xiàn)象說明,在“地方競爭”的格局下,全國統(tǒng)一的公平競爭市場秩序難以建立起來。

第二,地方政府競爭嚴重加劇產(chǎn)能過剩

早在2000年就有學(xué)者指出,“全國按31個省區(qū)市建制,各有各自的計劃制定權(quán),都把加快經(jīng)濟增長速度作為主要目標,相互攀比,競相趕超,必然造成大量的重復(fù)生產(chǎn)和重復(fù)建設(shè)”(房維中,2000)。但多年來,地方政府在GDP競爭的格局中陷于“囚徒困境”。如果一個地方政府在上重大項目、建重化工業(yè)方面落后于其他地方,不僅影響當?shù)刎斦杖搿⒕蜆I(yè),更影響當?shù)毓賳T的升遷。這使得地方政府在招商引資和擴大產(chǎn)能時很少甚至根本不考慮環(huán)境和社會成本,而竭力追求本地區(qū)的GDP增速。地方政府盡一切可能上項目擴大產(chǎn)能,一方面是“跑步進京”,要各種優(yōu)惠政策和重大項目,另一方面違反國家產(chǎn)業(yè)政策,根本未經(jīng)國家有關(guān)部門批準就私自上馬,例如2003年后新增的電解鋁和氧化鋁產(chǎn)能,80%以上未經(jīng)國家有關(guān)部門批準。地方政府在惡性競爭中慣常使用的優(yōu)惠政策包括低價出讓工業(yè)用地、稅收返還、違規(guī)貸款、壓低勞動力成本和水電價格等,這些政策扭曲了要素價格,帶來了畸形的資源配置。有時候,地方政府還會破壞企業(yè)自由進出的市場機制,強令虧損企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營,通過財政補貼或政府擔保為這類企業(yè)輸血,進一步加劇了產(chǎn)能過剩。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),在2013年上半年,中國船舶行業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為75%,平板玻璃為73.1%,電解鋁為73.7%,水泥為71.9%,鋼鐵為72%。有的鋼鐵大市,2014年第一季度產(chǎn)能利用率不到50%。此外,汽車、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備等也存在嚴重的產(chǎn)能過剩。各地政府的“十二五規(guī)劃”紛紛提出要擴大汽車行業(yè)產(chǎn)量,規(guī)劃合計產(chǎn)量為5292萬輛,比國家發(fā)改委的行業(yè)規(guī)劃多70%。產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為中國經(jīng)濟的心腹大患,而地方政府的盲目競爭,對產(chǎn)能過剩負有不可推卸的責任。

第三,地方政府競爭加劇惡化生態(tài)環(huán)境

近20年來,中國的環(huán)境、生態(tài)急劇惡化。京津冀的嚴重霧霾天氣已經(jīng)引起世界廣泛關(guān)注。2012年,在113個環(huán)境保護重點城市,空氣質(zhì)量達到新標準的僅為23.9%。北京大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院的報告指出,以PM10為指標,空氣污染每年導(dǎo)致中國35萬至40萬人“早死”。20世紀80年代末,土壤污染面積為幾百萬公頃,現(xiàn)在已經(jīng)高達2000萬公頃,占全部耕地面積的比重超過20%。受“工業(yè)三廢”污染的土壤面積約為1000萬公頃。根據(jù)對198個城市地下水的監(jiān)測,處于較差到極差的監(jiān)測點占57%。長江、黃河等十大水系劣質(zhì)斷面比例為39%。淮河流域的水污染已經(jīng)導(dǎo)致沈丘等8個縣區(qū)居民消化道癌癥高發(fā)或新生兒殘疾。監(jiān)測的26個湖泊中,富營養(yǎng)化狀態(tài)占53.8%。四大海域的清潔面積已經(jīng)減少到了4.78萬公頃,不到2003年的60%。國家環(huán)保總局和OECD聯(lián)合發(fā)布的《中國環(huán)境績效評估》估計,2020年中國因環(huán)境污染導(dǎo)致的健康損失將達GDP的13%。嚴重的環(huán)境污染和生態(tài)惡化與地方政府在惡性競爭中犧牲環(huán)境換增長的思路是密切關(guān)的。很多地方政府成為污染企業(yè)的保護傘,導(dǎo)致環(huán)保審批、監(jiān)管在地方層面失靈、失控。不少地方的污染企業(yè)就是當?shù)卣猩桃Y的“一把手工程”和納稅大戶,當?shù)丨h(huán)保部門對此束手無策甚至為虎作倀。

第四,地方政府競爭造成巨大債務(wù)隱憂

地方政府為了興建基礎(chǔ)設(shè)施需要大量的資金,過去主要是依靠“土地財政”,但在全球金融危機之后,由于貨幣政策寬松,監(jiān)管也一時放松,很多地方政府轉(zhuǎn)而通過“融資平臺”向銀行舉債。此外,一些地方政府在招商引資的過程中將企業(yè)繳納的稅收、土地出讓收入等,通過財政列支的手段返還給相關(guān)企業(yè),也相應(yīng)地減少了地方政府的可支配收入。國家審計署2012年第26號公告披露,一些縣在招商引資過程中,將企業(yè)繳納的稅收、土地出讓收入等,通過財政列支等手段返還給相關(guān)企業(yè),減少了縣級可支配財力。審計調(diào)查的54個縣中,有53個縣2008年至2011年出臺了221份與國家政策明顯相悖的招商引資優(yōu)惠政策文件,以財政支出方式變相減免應(yīng)征繳的財政性收入70.43億元。

地方政府的債務(wù)風(fēng)險快速累積,成為中國經(jīng)濟體系中存在重大系統(tǒng)性風(fēng)險隱患的領(lǐng)域。據(jù)審計署公布的數(shù)據(jù),截止至2013年6月底,全國各級政府負有償還責任的債務(wù)20.70萬億元人民幣,其中地方債務(wù)約為17.9萬億元。截止2013年6月底,地方政府負有償還責任的債務(wù)10.89萬億元,負有擔保責任的債務(wù)2.67萬億元,可能承擔一定救助責任的債務(wù)4.34萬億元,合計約17.9萬億元。由于地方政府的財政收入存在嚴重的“土地財政”依賴癥,隨著房地產(chǎn)風(fēng)險的累積或爆發(fā),土地財政可能成為“無本之木”。此外,地方政府債務(wù)與金融體系的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性極其密切,可能引發(fā)重大的風(fēng)險傳統(tǒng)。根據(jù)審計署的數(shù)據(jù),截止2013年6月底,地方融資平臺公司債務(wù)總額(考慮或有債務(wù))約7萬億元。這些融資平臺公司由于主要從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其現(xiàn)金流狀況差,資產(chǎn)負債率高,存在重大的信用風(fēng)險,而其資金來源主要為銀行貸款、信托、債券、融資租賃等,融資平臺幾乎與中國所有金融子行業(yè)聯(lián)系在一起。這其中的銀行貸款還不包括通過銀行同業(yè)業(yè)務(wù)等“影子銀行業(yè)務(wù)”變相為地方政府融資的部分。有研究認為,中國的地方債務(wù)規(guī)模和融資平臺的債務(wù)水平被低估,比如影子銀行體系的信貸供給,為此可能的風(fēng)險將更為巨大,地方債務(wù)的違約率可能超過50% 。

第五,地方政府競爭扭曲城鎮(zhèn)化進程

地方GDP競爭驅(qū)動型的城鎮(zhèn)化,要求政府支配大量的土地、資金、人力等資源。地方政府的收入來源嚴重依賴于“土地財政”,因此有強烈的動機擠占農(nóng)業(yè)資源和掠奪農(nóng)民土地,以滿足城鎮(zhèn)化的需求。全球金融危機之后,由于制造業(yè)投資受阻,很多地方政府又轉(zhuǎn)而選擇大拆大建的造城之路。有12個省會城市要建55個新城、144個地級市要建200個新城。全國還有不少于30個城市要斥巨資重建老城。就征地來看,為進行制造業(yè)發(fā)展而進行的大規(guī)模低價圈地已經(jīng)造成高達3000-4000萬的失地農(nóng)民,處理不好,很容易惡化城鄉(xiāng)關(guān)系,造成社會不穩(wěn)定。 在農(nóng)民工的主要流入地,地方政府為吸引投資而放松勞工保護標準,有時連勞工的基本權(quán)益都難以得到保障,更不用說去進行有實質(zhì)內(nèi)容的戶籍制度改革以為流動人口提供在城市永久定居的相應(yīng)福利(如最低生活保障、子女平等就學(xué)和廉租房)。由于地方政府把主要的資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)化,能夠用于提供公共服務(wù)的資金就捉襟見肘,導(dǎo)致醫(yī)療、教育、保險、養(yǎng)老、失業(yè)、救濟等領(lǐng)域會出現(xiàn)公共服務(wù)長期總量不足,結(jié)構(gòu)失衡的狀態(tài)。

第六,地方政府競爭扭曲宏觀調(diào)控

有學(xué)者指出:“由于地方政府實際充當了資源配置的主體,國家宏觀調(diào)控被扭曲為中央政府調(diào)控地方政府”(宋曉梧,2004),且地方政府執(zhí)行的是各地人大自己通過的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,因而中央指標往往在執(zhí)行過程中落空。在地方普遍追求高增長、大投資的背景下,中央不得不為地方的經(jīng)濟增長調(diào)配煤、電、油、運等,還在一定程度上形成地方“調(diào)控”中央的局面。以“十二五”規(guī)劃中GDP增長指標為例,中央是7%,而各省制定指標的加權(quán)平均達到10.5%,11個省市“十二五”期間GDP要翻番,年度增長要達到14%以上(見表1)。2013年中央提出的GDP增長幅度為7.5%,而地方有24個省市區(qū)高于10%。2013年,各省區(qū)市的GDP總額就超過全國的GDP約6萬多億。

中央提出經(jīng)濟增速的上下線后,一些地方又紛紛提出各自的GDP增長下線,各地的下線大大高于中央的指標,而保下線的手段仍然是仍層層下達GDP、投資、招商、項目等各種經(jīng)濟指標,有的一直下達到街道,分解到各級黨政干部。一些地方明文規(guī)定任務(wù)完成情況要與干部政績考核任用掛鉤,對未完成招商引資分解指標的干部要給予組織處理或黨政紀律處分。具有諷刺意味的是,當中央提出壓縮過剩產(chǎn)能的任務(wù)后,一些鋼鐵、水泥產(chǎn)能嚴重過剩的地方,又分解壓縮產(chǎn)能的指標,采取黨政工團人大政協(xié)齊動員的辦法,分別包干落實到企業(yè),指導(dǎo)和幫助企業(yè)解決壓縮產(chǎn)能面臨的困難。多年來結(jié)構(gòu)調(diào)整進展十分遲緩,宏觀調(diào)控難以達到預(yù)期目的,因為宏觀調(diào)控的對象主要不是企業(yè),而是地方政府。

第七,地方競爭產(chǎn)生巨大的權(quán)錢交易空間

無論是層層分解GDP增長指標,還是層層分解落后產(chǎn)能壓縮指標,都給圈錢交易搭建了無形的平臺,極易引發(fā)腐敗。“地方政府公司化”現(xiàn)象導(dǎo)致地方官員的偏好出現(xiàn)異化,很多官員不是把民生問題放在首位,而是“在官言商”。由于地方政府在追求GDP的過程中決策的隨意性和自由裁量權(quán)很大,地方官員手中掌握的權(quán)力和資源過多,難免會導(dǎo)致其為個人和家族利益而利用權(quán)力尋租的現(xiàn)象。加之在激烈的GDP“錦標賽”中,對官員的考核機制也設(shè)計失當,在考核者和被考核者之間存在較大的信息不對稱,各級政府、各個部門之間相互監(jiān)督、相互制約的結(jié)構(gòu)遭到破壞,因此難免會出現(xiàn)一些“漏網(wǎng)”的腐敗官員,這進一步導(dǎo)致地方官員心存僥幸,而且,在某些地方,腐敗已經(jīng)成了“潛規(guī)則”,不時會出現(xiàn)“窩案”。隨著官員腐敗案件的多發(fā),導(dǎo)致反腐難度越來越大,使得地方官員腐敗積重難返。

五、改革建議

界定政府,包括中央政府與地方政府與市場的邊界,涉及行政體制、財稅體制、外貿(mào)體制、土地制度、分配制度、價格機制和社會管理等多個方面。建議從以下六個方面逐步破題。

一是建立統(tǒng)一的社會主義市場經(jīng)濟體系。建議以及基本公共服務(wù)均等化、公共設(shè)施基本完備,作為衡量省、市、區(qū)是否協(xié)調(diào)發(fā)展的主要指標,盡快取消地方的GDP、投資等規(guī)劃指標,以利于保證全國政令統(tǒng)一、市場統(tǒng)一。同時加快勞動力、土地、資金等要素配置的市場化進程,打破行政性分割,特別是“諸侯經(jīng)濟”分割對要素市場配置的阻礙。

二是對多年來形成的80多個各類國家級規(guī)劃進行梳理和整理,突出抓好西部大開發(fā),其余跨省的重在指導(dǎo),省內(nèi)的由各省自行協(xié)調(diào)。要警惕過多的國家級區(qū)域規(guī)劃形成層次不等、種類繁多、畫地為牢的各類財稅、土地、外貿(mào)等優(yōu)惠政策,形成地方政府主導(dǎo)的不同層次的區(qū)域性GDP競爭,結(jié)果反而割裂了全國統(tǒng)一市場。

三是要更好地發(fā)揮政府作用,不僅要求政府彌補市場失靈,而且要求政府進一步培育生產(chǎn)要素市場,打破地方行政性市場分割,建設(shè)統(tǒng)一的社會主義市場經(jīng)濟體系。地方政府要確保中央方針政策和國家法律法規(guī)的有效實施,加強對本地經(jīng)濟社會事務(wù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),側(cè)重提供良好的經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境,提供基本公共服務(wù),維護市場公正,公平競爭秩序和社會安定。

四是明確劃分各級政府事權(quán)財權(quán)。按照公共財政框架和基本公共服務(wù)均等化的要求,明確界定各級政府的事權(quán),落實與之相匹配的財力。建議逐步將基本公共服務(wù)事權(quán)適當集中到中央,由中央統(tǒng)籌平衡各地基本公共服務(wù)的標準,并建立全國統(tǒng)一的基本公共服務(wù)經(jīng)費保障機制。盡快將各級政府間財稅關(guān)系、責權(quán)劃分等基本制度以法律形式加以規(guī)范,限制中央部門的自由裁量權(quán),杜絕“跑部錢進”的弊端,同時減少地方政府對“土地財政”的依賴。

五是深化行政管理體制改革。加快推進政企分開、政資分開、政事分開,把政府與社會組織、市場中介組織分開。把不該由政府管理的事項如企業(yè)經(jīng)營決策等,堅決轉(zhuǎn)移出去。把該由政府管理的事項如基本公共服務(wù)等,切實管好。以制度保證充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。

六是大力發(fā)展和規(guī)范社會組織。我國現(xiàn)在已有近50萬個社會組織、中介機構(gòu)、基金會等,但絕大多數(shù)還存在“官辦、官官、官運作”的現(xiàn)象。市場主體自律和自協(xié)調(diào)機制的缺失,迫使政府在社會和經(jīng)濟管理方面維持“管得過寬、管得過細、管得過死”的局面。在國家法律框架內(nèi),發(fā)展完善社會組織,形成靈活的社會自協(xié)調(diào)機制,有效平衡不同社會群體的利益,是深化行政管理體制的內(nèi)在要求,是清晰界定政府與市場邊界的重要前提,是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的題中應(yīng)有之意。

參考文獻

房維中:“建議地方政府不再指定和實施無所不包的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃”,《未來十年的改革:政府市場模式研究》,中國財政經(jīng)濟出版社,2012年9月

高尚全:“市場經(jīng)濟條件下的政府與市場關(guān)系”, 《未來十年的改革:政府市場模式研究》,中國財政經(jīng)濟出版社,2012年9月

國家審計署:“關(guān)于2012年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告”,2013年6月27日。

宋曉梧:“三維市場經(jīng)濟”與地方政府職能界定,《學(xué)術(shù)前沿》2013年12月下

宋曉梧:“關(guān)于培養(yǎng)市場主體的幾個問題”,《改革:企業(yè)?勞動?社保》,社會科學(xué)文獻出版社,2006年6月

宋曉梧:“政府、市場與中國模式”,《未來十年的改革:政府市場模式研究》,中國財政經(jīng)濟出版社,2012年9月

陳東琪、銀溫泉:《打破地方市場分割》,中國計劃出版社,2002年11月

國家外匯管理局:“國家外匯管理局公布2013年四季度及全年我國國際收支平衡表初步數(shù)據(jù)”,2014年2月7日。

林毅夫:《新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟學(xué)》,北京大學(xué)出版社,2012年9月第1版。

史正富:《超常增長》,上海人民出版社,2013年5月。

韋森:“探尋中國經(jīng)濟增長之路”,F(xiàn)T中文網(wǎng),2013年7月9日。

余永定:《見證失衡:雙順差、人民幣匯率和美元陷阱》,三聯(lián)出版社,2010年6月第1版。

政府工作報告,2013年3月5日。

Chan, A. (2001) China’s Workers under Assault. M. E. Sharp.

Evans, P. (1987) “Class, State, and Dependence in East Asia: Lessons for Latin Americanists,” in Frederic Deyo, ed. The Political Economy of the New Asian Industrialism (Cornell, 1987). Pp. 203-226.

Haggard, S. (1990) Pathways from the Periphery: the politics of growth in the newly industrializing countries. Cornell University Press.

Huang, Y. (2011) “Rethinking the Beijing Consensus.” Asia Policy 11: 1-26.

Krugman, P. (1994) “The Myth of Asia’s Miracle.” Foreign Affairs (Nov.-Dec): 62-78.

Montinola, G., Y. Qian, and B. Weingast. (1995) “Federalism, Chinese Style.” World Politics 48 (October 1995): 50-81.

Oi, J. (1992) Fiscal reform and the economic foundations of local state corporatism in China, World Politics, 45(1), pp. 99–126.

Shirk, S. (1993) The Political Logic of Economic Reform in China. Berkeley, CA: University of California Press.

Solinger, D. (2005) “Path Dependency Reexamined: Chinese Welfare Policy in the Transition to Unemployment.” Comparative Politics 38:1 (October): 83-101.

Tao, R. F. Su, M. Liu, G. Cao. (2010) Land Leasing and Local Public Finance in China’s Regional Development: Evidence from Prefecture-level Cities.” Urban Studies 47 (10): 2217–2236.

Tsui, K. and Wang, Y. (2004) “Between separate stoves and a single menu: fiscal decentralization in China.” China Quarterly 177: 71–90.

World Bank. (2005) Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. World Bank Publications.

Yang, D. (1997) Beyond Beijing: liberalization and the regions in China. Routledge.

宋曉梧 (中國經(jīng)濟體制改革研究會)

陶然 (中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院,國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院)